Au sujet du blog

HISTORIZONS est né d’une idée: vouloir concrétiser mon goût prononcé pour la géopolitique et l’histoire en les liant à l’actualité ou à d’autres thèmes qui me tiennent à cœur. Je souhaite ainsi aborder de multiples sujets, le tout en croisant les supports et en mettant à profit mes compétences rédactionnelles.

En espérant que vous y apprécierez la lecture.

Sincèrement,

Scott (alias)

Mur de l’actualité

Cet onglet vise à améliorer la communication sur les évènements et actualités du blog avec vous. Mais aussi à prévenir les sorties de nouveaux contenus ou les périodes d’absence.

Le logo fait peau neuve !

Á l’occasion des 1 an du site, ce nouveau logo vient remplacer l’ancien qui se trouve toujours dans le portfolio. Ainsi, plus simple et épuré, il montre une vision à long terme et une adaptation aux changements du monde actuel.

Mises à jour

Cet espace est consacrée à la communication globale du site. Vous y trouverez toutes les dates de publications et des nouveaux contenus mais aussi mes éventuelles absences.

Bientôt une nouvelle boîte mail !

Les retours sont aussi importants pour moi. Ainsi, pour me contacter, vous trouverez d’ici la fin de l’année dans l’onglet « Nous contacter » une adresse mail.

Future roadmap

Ce dernier espace sera destiné aux changements globaux du site et plus généralement à son avenir.

Articles

Retrouvez ici tous les articles publiés jusqu’à présent

Une publication de HISTORIZONS

Le blog HISTORIZONS accueille ce premier article sous la tutelle de son créateur dont le pseudonyme est Scott*

date de parution : 09/08/2024, modifié le 13/08/2024

Contexte :

Il y a de cela 8 jours, le 6 août 2024, les forces armées ukrainiennes ont conduit une opération militaire d’un nouveau genre dans le cadre de la guerre qui l’oppose à la fédération de Russie. C’est dans une situation de blocage tactique et de grignotage du territoire ukrainien par les forces armées de la fédération de Russie (FAFR) que les forces armées ukrainiennes (FAU) ont entamé une offensive sur le territoire russe.

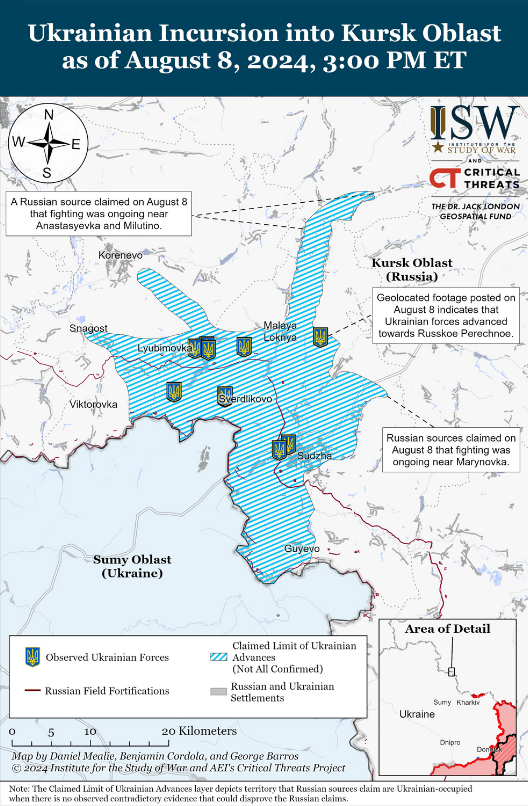

D’après les dernières informations de L’Institute for the Studie of War (ISW), les forces armées ukrainienne ont capturé une portion non négligeable du territoire de la Fédération de Russie, bien plus importante que le résultat de l’attaque russe autour de Vovchanks en direction de Karkiv (deuxième plus grande ville d’Ukraine) en mai dernier. Cette attaque présentée comme une “incursion” par les médias occidentaux et revendiquée récemment par Kiev, a débuté à la frontière russo-ukrainienne près de la ville de Soumy en direction de l’oblast (région) de Koursk. Une opération réussie pour l’instant puisque Kiev annonce avoir capturé 1000 km² de territoire et pris la ville Soudja (5648 habitants en 2016).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la carte suivante détaillant l’état de l’incursion armée des FAU lors les derniers évènements relatés qui se sont produit à 15h le 8 août 2024 :

Quel but à cette “incursion” ?

Les objectifs de cette offensive sont pour l’instant connus partiellement et la majorité des informations en notre possession relèvent plus d’une exactitude supposée que réelle. Cependant, nous pouvons aisément supposer les objectifs de cette incursion qui sont nombreux et méritent une explication.

Tout d’abord l’objectif et bien évidemment médiatique et vise à renforcer le moral des troupes et de la population civile qui subit depuis plusieurs mois le grignotage des FAFR et les bombardements russe en profondeur dans le territoire ukrainien. Montrer que l’Ukraine peut-être à l’initiative des combats à l’international sans uniquement subir est aussi important.

D’autre part, il s’agit aussi d’infliger des dégâts au FAFR et de faire le plus de prisonniers possible dans le cadre d’un potentiel échange avec des prisonniers ukrainiens. À noter qu’au vu des pertes estimées de cette guerre, qui sont de 3 contre 1 à la faveur de Kiev, le retour des soldats prisonniers relève à la fois d’une question de succès militaire et de moral des troupes.

Cette incursion militaire a aussi pour objectif de capturer des territoires russes qui pourront être échangés contre des territoires ukrainiens lors de futures négociations. Cela s’inscrit d’ailleurs dans la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky au journal Le Monde et à trois autres médias français fin juillet 2024 (voir le lien en fin d’article**) qui souhaite que la Russie revienne à la table des négociations. L’objectif étant alors d’être dans la meilleure posture possible lors de l’échange.

Une telle offensive ne laisse pas d’autre choix à la Russie que de redéployer des troupes qui auraient dû être envoyé en Ukraine. De ce fait, cela peut permettre au FAU de soulager certaines parties du front dont les renforts seront moindres, mais aussi de disperser l’armée de la Fédération de Russie le long de sa frontière. La conséquence d’une telle mesure au vu des effectifs présumés engagée est une potentielle baisse de la concentration des troupes russes et une défense ukrainienne plus efficace.

Enfin, cette offensive peut s’avérer être un leurre dont l’objectif et d’attirer le plus de troupes russes possibles. L’idée étant de profiter d’un affaiblissement potentiel du front pour contre-attaquer. Il est nécessaire de préciser que l’armée ukrainienne n’est cependant pas en capacité de mener une offensive d’ampleur sur son territoire, étant globalement à la défensive sur l’ensemble du front.

Conclusion :

En définitive, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions claires et précises de cette opération militaire. Néanmoins elle constitue la preuve que l’Ukraine tente de reprendre le contrôle de l’initiative quand la Russie essaye de la conserver en contrecarrant l’avancée des FAU.

Pour aller plus loin (voir ci-dessous): Nous vous invitons à visiter le site “Liveuamap.com” qui retrace l’évolution supposée des combats en carte en se basant sur les réseaux sociaux et sur les déclarations officielles de chacun des belligérants :

*Ceci correspond au premier article de HISTORIZONS dont l’objectif d’information et d’anticipation ne relève en aucun cas d’une prise de position de la part de l’auteur qui se veut demeurer neutre en toutes circonstances.

**Lien vers l’interview de Volodymyr Zelensky au journal du monde: Volodymyr Zelensky: Giving up Ukrainian territories is ‘a very, very difficult’ question

Cet article est soumis aux droits d’auteur. Toute copie ou prise d’informations issue de cet article doit faire l’objet d’une demande directe à l’auteur/propriétaire dudit article.

Une publication de HISTORIZONS

Le blog HISTORIZONS accueille ce second article sous la tutelle de son créateur, dont le pseudonyme est Scott*

date de parution : 24/11/2024

Contexte :

Le journal Le Monde dans un article intitulé Guerre en Ukraine : l’escalade Nord-coréenne du 24 octobre 2024 résume l’arrivée progressive des troupes nord-coréenne à Vladivostok et leur participation au conflit russo-ukrainien dans l’oblast de Koursk au courant du mois d’octobre. Considéré comme un « signe inquiétant de l’internationalisation du conflit », cette décision de Pyongyang est ici un pas en avant vers une collaboration militaire russo-nord-coréenne qui ne cesse de s’accentuer et qui met les puissances occidentales en porte-à-faux. La Corée du Sud et l’Ukraine étant au premier rang de ce changement géopolitique majeur.

source: radiofrance.fr

Les tenants et les aboutissants d’une telle situation :

– Une suite logique de l’alliance militaire : Tout d’abord, l’envoi de soldats Nord-coréens n’est que la suite logique d’une alliance militaire déjà en place entre Moscou et Pyongyang depuis le début de la guerre. En effet, il est important de rappeler que le soutien militaire nord-coréen s’exprimait déjà par l’envoi massif de matériels militaires en tout genre et notamment d’obus d’artillerie de facture soviétique, encore utilisé massivement par l’armée russe. Une aide militaire donc, qui n’incluait que la fourniture de matériel mais qui a prit un nouveau tournant lorsque Kim Jung Un décida d’envoyer directement des troupes en Ukraine. Une décision dramatique pour l’Ukraine qui s’est vue confirmée par le service national de renseignement sud-coréen (le NIS) et par les États-Unis le 23 octobre 2024 : « Nous avons la preuve que des troupes nord-coréennes se sont rendues en (…) Russie » (ministre américain de la Défense, Lloyd Austin). En effet, la situation est délicate pour l’armée russe qui peine à prendre un avantage numérique sur le front dû au nombre de pertes, mais également à la difficulté à recruter massivement. Effectivement, les recrutements couvrent à peine les pertes mensuelles de l’armée russe qui a déjà vidé les prisons et employé tous les moyens à sa disposition pour recruter. À noter que Vladimir Poutine se refuse à une mobilisation de grande ampleur ayant déjà été en difficulté lorsqu’une telle mesure a été prise lors de la Seconde guerre de Tchétchénie (1999-2000). En effet, le mouvements des mères russes fut important et peut être un déclencheur d’une révolte de la société. Pour conserver son assise sociale, il ne peut donc pas faire de grandes mobilisations, surtout que les pertes (morts et blessés) oscillent déjà entre 500 000 et 800 000 hommes au minimum. Cette alliance militaire et l’envoi de soldats nord-coréens représente donc une aubaine pour Poutine qui obtient l’envoi d’un contingent de 11 000 hommes et permet de compenser la pression sur l’armée russe notamment sur la question de la reconquête des territoires perdues dans l’oblast (région) de Koursk.

– Une alliance formelle entre les deux pays qui résulte d’un avantage économique: En effet, la Russie peut compter sur le soutien d’un des arsenal les plus complet d’Asie mais également un des plus désuet. Aussi, de part le fait que l’armée russe emploie actuellement de nombreux matériels militaires soviétique, cet arsenal permet de maintenir une masse militaire et une puissance de feu qui sont l’unique raison pour lesquelles la Russie avance concrètement en Ukraine. D’autre part, Pyongyang obtient également un avantage en terme de ressources et notamment en terme de nourriture et de ressources fossiles. L’enjeu étant ici d’éviter de nouvelles famines dévastatrices comme ce fut le cas dans la seconde moitié du XXe siècle après la guerre de Corée en profitant de l’importance de la Russie en terme agro-alimentaire (2e plus gros exportateur de blé au monde). Mais également d’obtenir des garanties pour maintenir la capacité de l’armée à se projeter sur des actions offensives et défensives tout en assurant un approvisionnement constant en pétrole. Il y a donc des bénéfices communs importants à ce rapprochement tant sur le plan militaire qu’économique.

– En outre, l’envoi de troupes par Kim Jung Un correspond aussi en un effort pour améliorer son armée. D’après le site Statista, en 2022, l’armée nord-coréenne était composé de 1 280 000 soldats dont 1 100 000 dans l’armée de terre. Ainsi l’envoi de 10 000 troupes peut paraître à première vue dérisoire. Or il s’agit en réalité d’une manœuvre visant à améliorer l’armée. Ici l’objectif est non seulement d’obtenir des gains auprès de la Russie pour avoir accès à plus de ressources et à certaines technologies mais également de profiter du théâtre ukrainiens pour former des soldats et acquérir de l’expérience. Plus globalement, il s’agit de profiter d’un retour d’expérience des soldats envoyés en ukraine pour améliorer les tactiques de combats de l’armée nord-coréenne. Cette décision, très mal vue par la Corée du Sud qui est au courant du danger que représente une alliance entre le Russie et la Corée du Nord, participe à une montée croissante des tensions dans la région Indo-Pacifique et vise à se préparer à une potentielle reprise du conflit dans la péninsule de Corée, les deux pays étant toujours en état de guerre.

– L’arrivée de ces troupes fraîches a pour conséquence une dégradation du front ukrainien puisque ces 11 000 soldats ont été annoncés du côté de l’oblast de Koursk et représentent 1/5 des 50 000 hommes engagés dans les opérations offensives contre l’armée ukrainienne. L’objectif de Poutine est ici de ne pas trop dégarnir le front principal dans la région du Donbass pour permettre à son armée de continuer à grignoter le territoire ukrainien. Les soldats nord-coréens offrant alors la possibilité de mieux répartir les troupes russes à l’heure de leur avancée la plus significative depuis la contre-offensive ukrainienne de septembre 2022. La conséquence indirecte du déploiement de ces soldats nord-coréen peut en effet se voir sur le front du Donbass où les ukrainiens sont à la peine. Les russes se rapprochant toujours plus du nœud logistique de Pokrovsk et les ukrainiens ayant perdu leur verrou du Sud du Donbass : Vulhedar.

– Un changement dans la géopolitique en Asie de l’Est qui correspond à une dangereuse montée des tensions. Car les perspectives d’une alliance dans la durée entre le chef suprême de la Corée du Nord et Vladimir Poutine laisse aussi présager un partage de connaissance en matière de force nucléaire ce qui déstabiliserait encore plus la région.

– Malgré tout, le déploiement de ces soldats change peu le rapport de force entre les FAU et les FAFR (Forces armées ukrainiennes et les Forces armées de la Fédération de Russie) car les effectifs engagés sont déjà très importants et ce ne sont pas les 11 000 nord-coréens qui permettront à la Russie d’obtenir un quelconque avantage décisif. D’autant plus que la coordination des forces nord-coréennes et russes peut être une source de problème du fait de la barrière de la langue. Les forces ukrainiennes quant à elles conservent leur avantage étant dans la position du défenseur sur toute la ligne de front. Leur armement, bien qu’inférieur en nombre est aussi de bien meilleur qualité que l’équipement russe, l’écueil demeurant dans leur capacité à recruter ce qui est de plus en plus difficile sans mobilisation d’envergure.

Conclusion :

En définitive, la décision de Pyongyang d’envoyer en Ukraine des troupes qui s’impliquent directement dans les combats face au FAU est un changement majeur dans la géopolitique internationale. Faisant craindre une véritable internationalisation du conflit, ce déploiement montre aussi un rapprochement important entre la Corée du Nord et la Russie qui laisse présager un partenariat en profondeur et mettrait en danger la sécurité dans la région de l’Indo-Pacifique.

Sources : sitographie

– https://www.france24.com/fr/europe/20241024-guerre-en-ukraine-les-soldats-nord-coréens-déjà-en-train-de-déserter-en-russie

– https://fr.statista.com/statistiques/1446088/coree-du-sud-coree-du-nord-nombre-militaires-par-armee/

Pour aller plus loin (voir ci-dessous): Nous vous invitons à visiter le site “Liveuamap.com” qui retrace l’évolution supposée des combats en carte en se basant sur les réseaux sociaux et sur les déclarations officielles de chacun des belligérants :

*Ceci correspond au second article de HISTORIZONS dont l’objectif d’information et d’anticipation ne relève en aucun cas d’une prise de position de la part de l’auteur qui se veut demeurer neutre en toutes circonstances.

Cet article est soumis aux droits d’auteur. Toute copie ou prise d’informations issue de cet article doit faire l’objet d’une demande directe à l’auteur/propriétaire dudit article.

Une publication de HISTORIZONS

Le blog HISTORIZONS accueille ce troisième article sous la tutelle de son créateur, dont le pseudonyme est Scott*

date de parution : 22/12/2024

Contexte :

Entre le 27 novembre et le 8 décembre 2024, la chute du régime de Bachar el-Assad, dictateur qui tenait d’une main de fer la Syrie depuis les évènements des printemps arabes de 2011, est actée. C’est la fin d’une ère pour ce pays qui ne connaît que la répression du régime dit « bassiste » et qui dû affronter les sanctions internationales et la grande pauvreté à la suite de la guerre civile qui aurait fait environ 500 000 morts. Un chiffre très approximatif qui montre néanmoins les terribles conséquences de cette guerre. Les forces du régime y ont prit le dessus sur les rebelles composés de cellules djihadistes et de membres de l’armée syrienne libre (soldats du régime ayant fait défection lors des Printemps Arabes). Ayant récupéré la majeur partie du pays aux rebelles et à l’état islamique, grâce au soutien important de la Russie de Vladimir Poutine ainsi que de l’Iran et des milices du Hezbollah libanais, Bachar el-Assad s’est empressé de remettre la main sur un pays exsangue et d’affirmer sa dictature.

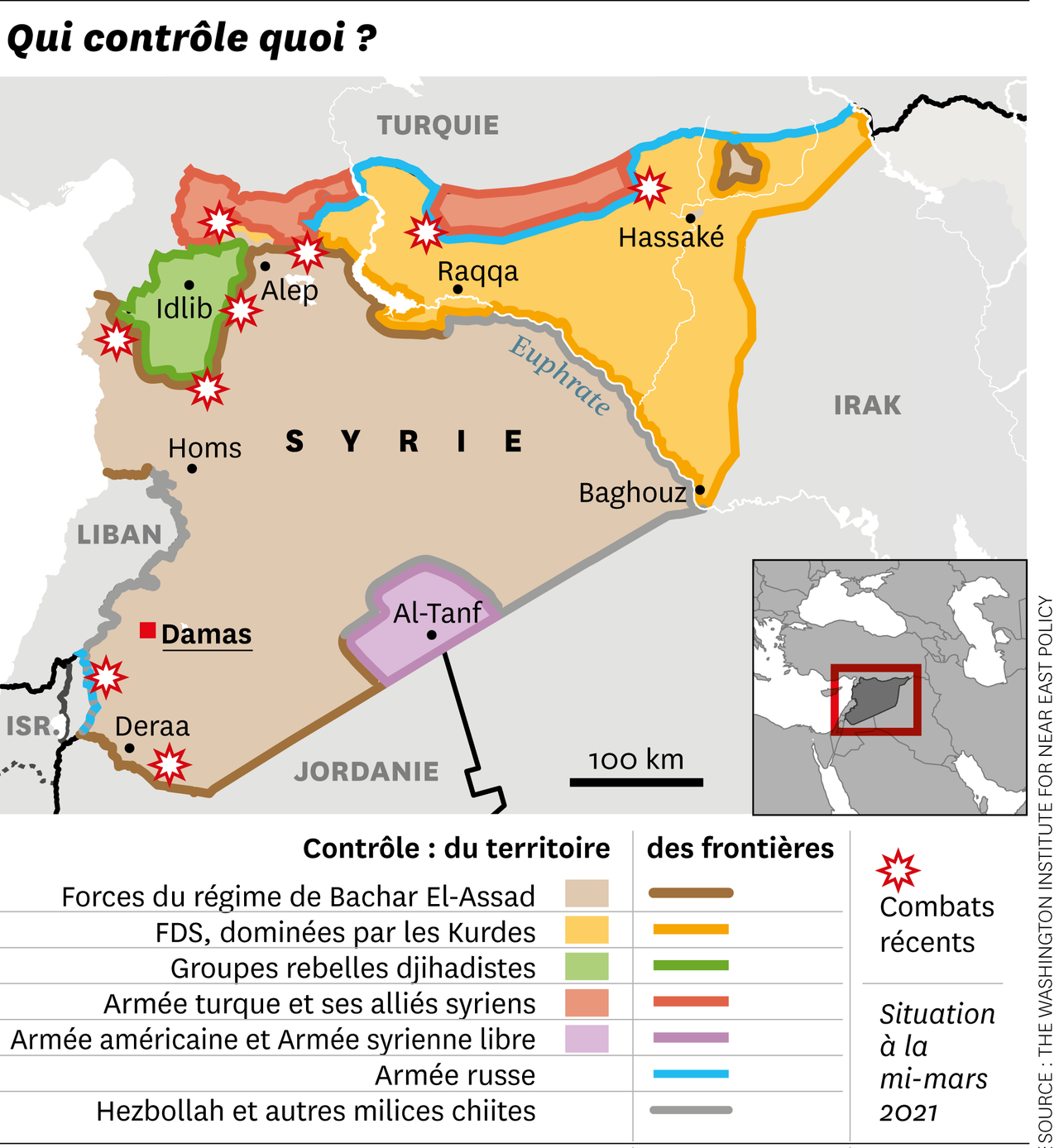

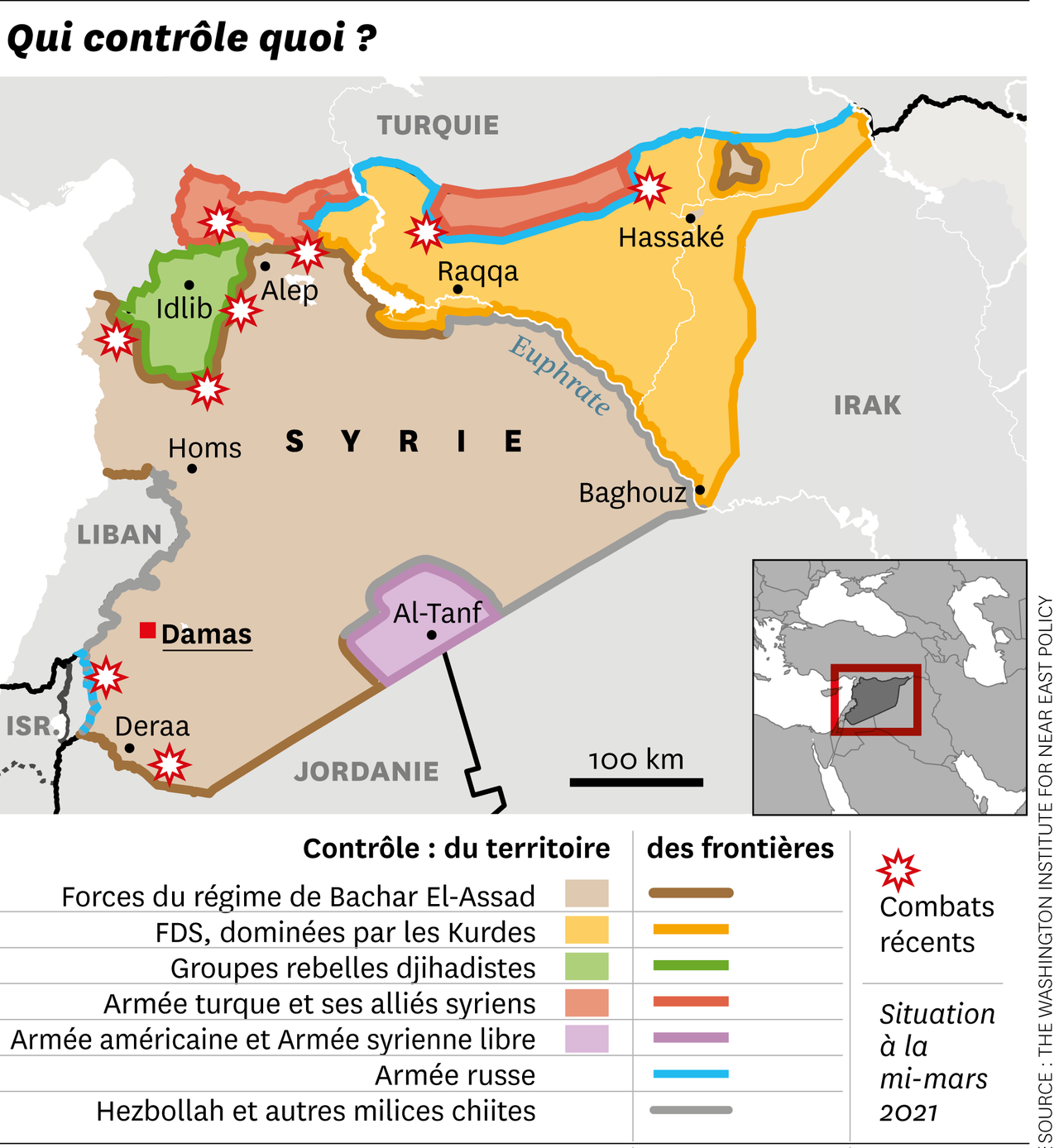

Malgré tout, le pays syrien restait un patchwork de multiples enjeux et groupes qui s’affrontaient pour le contrôle de ce territoire comme nous le montre la carte ci-dessous. C’est notamment le cas des forces de la minorité kurde de Syrie en jaune, les forces rebelles affiliées et soutenues par la Turquie ainsi que les forces turques en rouge, le groupe djihadiste du front Al-Nosra (affilié à Al-Qaïda et qui est une alliance entre des groupes djihadistes et des cellules de l’armée libre syrienne, rebaptisé en 2016 Front Fatah al-Cham ou Jabhat Fatah al-Sham après sa séparation avec le groupe terroriste) en vert, des éléments de l’armée syrienne libre et quelques forces américaines en violet et enfin le régime de Bachar el-Assad en marron.

source : Courrier International : https://www.courrierinternational.com/article/carte-la-syrie-morcelee-apres-dix-ans-de-guerre

L’évolution de la situation à la fin de l’année 2024 :

– Le 27 novembre, l’offensive du groupe Hayat Tahrir al-Sham (ou HTS, pour Organisation de libération du Levant en français) débute avec l’appui des rebelles soutenus par la Turquie. Leur cible est alors la deuxième ville du pays : Alep, tenue par les forces du régime bassiste. Les premiers jours de combat font des dizaines de morts.

– Le 1er décembre 2024, après avoir coupé l’approvisionnement de la ville avec la capitale en prenant des villages au sud de celle-ci, Alep tombe entièrement sous le contrôle des rebelles. Un général des Gardiens de la Révolution (d’Iran donc) est tué.

– Le 5 décembre, les rebelles descendent plus au Sud et prennent la ville de Hama, un carrefour logistique d’une importance cruciale pour le régime qui faisait la jonction avec les bases russes du littoral méditerranéen. La bataille pour cette ville, qui n’a duré que quelques jours montre la vitesse avec laquelle les forces rebelles s’approchent de la capitale.

– Le 7 décembre, les forces rebelles prennent Homs, la 3ième ville du pays et la province de Deraa, au sud de la capitale, se soulève. C’est le début de l’encerclement de Damas pour faire chuter définitivement le régime. Le ministre de l’Intérieur Mohammed al-Rahmoun annonce alors la présence d’un cordon de sécurité « important » autour de la ville qui n’aura que peu d’incidence.

– Dans la nuit du 7 au 8 décembre, les rebelles prennent la capitale. Bachar el-Assad s’enfuit et le régime chute officiellement 13 ans après le début de la guerre civile. Cependant, la situation reste tendue notamment entre les rebelles soutenus par la Turquie et les forces kurdes qui perdent la ville de Manbij au nord du pays.

source : Franceinfo : https://www.francetvinfo.fr/monde/syrie/chute-de-bachar-al-assad/cartes-apres-la-chute-de-bachar-al-assad-ou-en-est-la-presence-militaire-russe-en-syrie_6962924.html

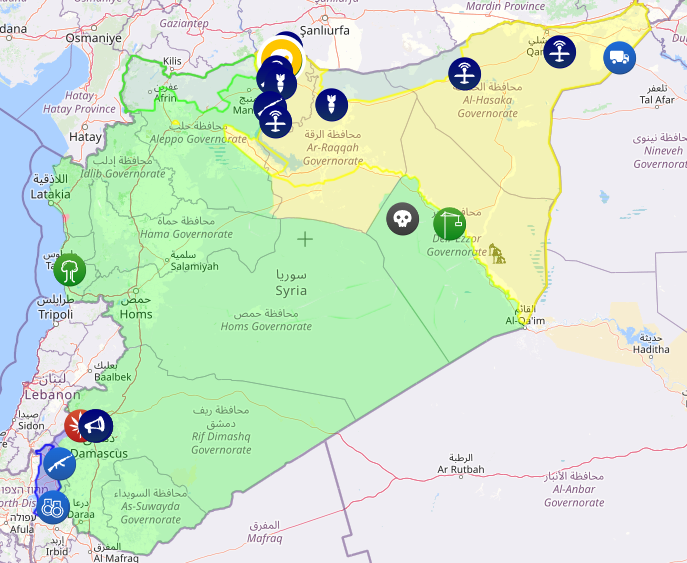

Les forces en présence sont en tout cas plus claires à distinguer sur la carte ci-dessous : on retrouve donc le régime syrien de transition en vert, les rebelles appuyés par la Turquie et l’armée turque en vert clair au nord du pays, en jaune les forces des kurdes de Syrie, en rouge les bases russes au bord de la méditerranée et en bleu les territoires occupés par Tsahal, l’armée israélienne (sud dy pays).

source : Liveamap : https://syria.liveuamap.com

Quels enseignements à tirer de ce séisme géopolitique ?

Tout d’abord, la rapidité de la chute du régime de Bachar el-Assad a montré la grande difficulté de l’armée syrienne qui était de toute évidence dans un état de délabrement très important.

D’autre part, il y a aussi l’enjeu de l’influence russe qui s’appuyait sur le régime de Bachar el-Assad pour s’implanter sur le territoire syrien. Les bases installées qui permettaient alors à Vladimir Poutine de consolider les axes de communication avec les mercenaires Wagner en Afrique et de posséder un point d’attache en Méditerranée. Du fait de la situation excentrée de la Russie, l’accès aux mers dites « chaudes » est un des objectifs historique du pays qui en fait une de ses priorités. Un soutien au régime qui s’est traduit par l’accueil de Bachar el-Assad de bases militaires russes sur son sol. Avec un dictateur désormais en exil, ces bases sont en sursis.

Les rebelles dont la composante principale est le groupe HTC, ont quant à eux montré un visage plus modéré, que cela soit en terme de respect des minorités ou du droit des femmes. L’objectif étant de normaliser leurs relations avec l’Occident. Leur organisation faisant toujours partie de la catégorie des groupes terroristes dans la liste de l’Organisation des Nations-Unies dû à leur ancienne affiliation avec Al-Qaïda.

C’est également une opportunité pour la Turquie dont le grand ennemi est la minorité kurde qui revendique leur indépendance notamment à travers des organisations comme le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK). Une minorité présente sur le territoire turque, syrien et irakien et pose une « menace » sécessionniste que l’état ne contrôle pas et qui est ainsi réprimée. C’est pour cela qu’il existe aujourd’hui des combats et des tensions autour des zones contrôlées par les kurdes en Syrie, la Turquie ne pouvant accepter la présence d’un territoire kurde qui se dit autonome à sa frontière.

Plus globalement, c’est aussi une opportunité pour l’Occident qui peut réduire l’influence russe au Moyen-Orient et ainsi redéfinir les jeux d’alliances dans la région.

En effet, l’affaiblissement du Hezbollah suite à l’attaque d’Israël au Liban, la chute presque totale du Hamas à Gaza et la chute du régime de Bachar el-Assad mettent fin à l’importance du réseau d’alliance tissé par l’Iran pour lutter contre Israël et appelé « Axe de la résistance ». Un affaiblissement de l’Iran qui est intéressant pour les Etats-Unis et une transformation de la géopolitique régionale qui joue donc en faveur des pays occidentaux.

Enfin, la chute du régime de Bachar el-Assad est aussi le résultat de la guerre qui fait rage entre Israël et ses voisins (Hamas et Hezbollah) et des évènements du 7 octobre 2023 (attentat du Hamas en Israël) dont l’onde de choc a fissuré les soutiens proches du régime, qui a fini par tomber.

Conclusion :

En définitive, la chute du régime de Bachar el-Assad ouvre une nouvelle ère pour la Syrie. Les rennes du pays sont désormais entre les mains du leader du HTC Mohammed Al-Joulani (son nom de guerre, qui se fait désormais appeler par son vrai nom, Ahmed Al-Charaa) et du gouvernement de transition. Les groupes armés du HTC vont être dissous pour fusionner avec la future entité militaire du pays. Il y a une volonté du nouveau pouvoir de tourner la page « Assad » tout en documentant les crimes de guerre du régime comme ceux dans la prison politique de Saydnaya. Dans tous les cas, cette situation, inédite depuis les Printemps Arabes en 2011, ouvre une nouvelle voie à la Syrie, alors partagée entre espoir et inquiétude. A noter que certains combats entre groupes rebelles et kurdes sont toujours en cours au nord du pays, que des forces israéliennes profitent du changement de pouvoir pour étendre leur contrôle sur le plateau du Golan et qu’il demeure encore des cellules dormantes de Daesh en Syrie.

Sources : sitographie

Pour aller plus loin (voir ci-dessous): Nous vous invitons à visiter le site “Liveuamap.com” qui retrace l’évolution supposée des combats en carte en se basant sur les réseaux sociaux et sur les déclarations officielles de chacun des belligérants :

*Ceci correspond au second article de HISTORIZONS dont l’objectif d’information et d’anticipation ne relève en aucun cas d’une prise de position de la part de l’auteur qui se veut demeurer neutre en toutes circonstances.

Cet article est soumis aux droits d’auteur. Toute copie ou prise d’informations issue de cet article doit faire l’objet d’une demande directe à l’auteur/propriétaire dudit article.

Une publication de HISTORIZONS

Le blog HISTORIZONS accueille ce quatrième article sous la tutelle de son créateur, dont le pseudonyme est Scott*

date de parution : 15/02/2025

Introduction

La mondialisation est le fruit d’un long processus qui amena de nombreux changements dans nos sociétés. Pour autant cette mondialisation a vécu, et nous observons aujourd’hui de nombreux phénomènes économiques, politiques et géopolitiques qui tendent à remettre en cause la vision partagée d’un monde à la prospérité infinie. En effet, de nombreux enjeux et évènements remettent drastiquement en cause cette mondialisation dont la base est mise à mal. Paradoxalement, les évènements qui surviennent avec insistance, que cela soit les guerres ou les bouleversements économiques ne sont que le résultat d’une situation de défaillance.

Aussi, pour tenter d’expliquer la fin de cette mondialisation, nous allons partir d’un postulat : La fin de la mondialisation serait due à une trop forte globalisation du monde. Autrement dit, la multiplication des échanges, de la communication, de l’interconnexion des économies et de l’humanité dans sa globalité engendrerait une mondialisation qui s’éteindrait par un trop plein. C’est à dire, une trop forte production, une trop forte consommation, une trop forte exploitation. Mais si la mondialisation ne vaut plus en tant que modèle de fonctionnement international, par quoi sera-t-elle remplacée et quels changement sommes-nous en droit d’attendre ?

Tout d’abord, définissons clairement la mondialisation. Elle trouve son origine dans une pensée économique rationnelle, c’est à dire : produire plus, consommer plus, faire plus de profits et augmenter le niveau de vie ainsi que le pouvoir d’achat des gens.

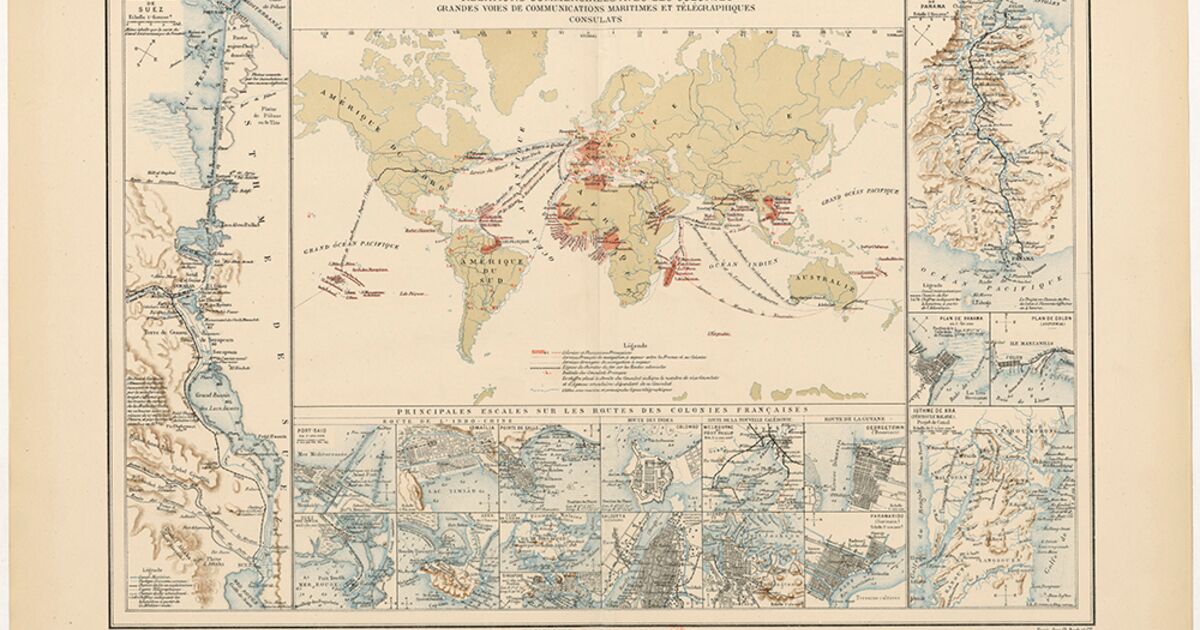

source : Les nouveaux mondes: l’Afrique, Banque Nationale de France : https://essentiels.bnf.fr/fr/sciences/la-terre-et-la-mer/a0579283-8977-4374-8ecc-50c1827b421f-cartes-marines-1/article/c5a8043a-22e2-48c9-aa3a-d683e99fe988-production-et-usage-cartes-portulans

I/ Définition de la mondialisation

En effet, la mondialisation relève d’un aspect théorique très important avec notamment le développement d’améliorations des méthodes productivistes. Mais avant d’aller plus loin, développons les théories économiques qui ont engendré la mondialisation :

I.1/ L’aspect théorique : matérialisation de l’économie libérale :

La mondialisation est avant tout un phénomène imaginé dans le cadre d’une économie libérale.

Une nouvelle forme d’économie alors théorisée par des économistes dit « classiques » ou « orthodoxes », le père de cette économie libérale et de cette pensée « classique » de l’économie (ce qui est toujours le cas) étant Adam Smith avec son ouvrage La richesse des nations (1776).

De fait, la pensée économique est aujourd’hui le fruit de sa réflexion mais aussi d’une opposition entre « orthodoxes », défenseur d’une vision classique et libérale de l’économie et les « hétérodoxes » qui s’opposent à ce modèle économique où le marché (interface réelle ou non qui vise à réaliser un échange entre deux acteurs économiques) est roi et où l’offre et la demande définissent le fonctionnement de l’économie.

Cependant, des penseurs comme Marx ou Keynes s’opposent à cette vision du libéralisme économique lui préférant pour l’un, un changement sociétal fort, et pour l’autre une transformation de l’économie de marché en y renforçant le rôle étatique dans les politiques économiques. C’est ce que nous appelons aujourd’hui le néo-libéralisme.

I.2/ Les idées libérales de la mondialisation :

Mais au-delà de cette opposition, la mondialisation est avant tout le fruit du développement des idées libérales dans l’économie. Le marché doit se suffire à lui-même et de celui-ci doivent s’élever des changements sociétaux. C’est ainsi que la mondialisation prend son essor. Le terme mondial est ici primordial pour comprendre la signification de ce mot. La mondialisation concerne tout le monde, partout, tout le temps. De plus, il est généralement admis qu’elle trouve son origine dans la première et seconde révolution industrielle, la première relevant alors de transformations méthodiques quand la seconde est le fruit d’une généralisation de ces procédés.

a) La Première Révolution industrielle, incubateur de la mondialisation :

Quand la Première Révolution industrielle arrive en Europe, notamment avec le développement du secteur textile anglais, l’utilisation de la nouvelle machine à vapeur dans la production de vêtement est une révolution. On produit plus, plus vite et plus longtemps. L’arrivée de l’électricité pour l’éclairage ou le télégraphe redéfinissent également les moyens de communiquer. L’ensemble de ces évolutions s’inscrit alors dans une théorie antérieure développée par l’économiste anglais Adam Smith qui théorise la Division du Travail (DT) au tournant des révolutions atlantiques du XVIIIe et XIXe siècle. Ainsi, chaque travailleur se spécialise dans une tâche singulière qu’il développe. Il n’est plus le producteur unique d’un objet mais bien le maillon d’un processus productif plus global. Les nouvelles technologies de la première Révolution industrielle amplifient cela et permettent alors de transformer les manières de produire. C’est le premier stade de la mondialisation.

Le second est en réalité le constat d’une des idées de Smith : la Division Internationale du Travail (ou DIT). Ici, il s’agit simplement d’appliquer le principe de la DT à l’international. Autrement dit, un pays se spécialise dans un domaine précis du processus productif. Or, si sa spécialisation n’est pas claire et qu’il ne possède pas une place majeure à aucune étape du processus, il cherche alors à obtenir un avantage comparatif. Le principe des avantages comparatifs, développé par l’économiste David Ricardo, consiste à expliquer la spécialisation d’un pays dans la chaîne de production non pas là où il est le seul à produire, mais là ou il est le meilleur. Ce pays rend ainsi concurrentiel le processus productif et tend à entrer dans une compétition généralisée vers la baisse des coûts de production. Ce second stade expose ainsi une des premières conséquences de la mondialisation. D’abord, c’est un phénomène mondial, ensuite, cela permet de fortement baisser les coûts de production. Autrement dit, produire moins cher revient à vendre moins cher et donc chercher, par rationalité économique, à baisser au maximum les prix pour vendre plus et développer un potentiel de consommation. Parallèlement, cela permet aussi d’augmenter le pouvoir d’achat global et donc de démocratiser des objets jusqu’alors inaccessibles pour des pans entiers de la population mondiale.

b) La Seconde révolution industrielle accélère la mondialisation :

La Seconde révolution industrielle vient alors renforcer la mondialisation en développant le pétrole comme un nouveau carburant. Des théories économiques comme le « taylorisme » viennent également améliorer l’efficacité de ce processus productif en rationalisant les échelons hiérarchiques mais aussi en améliorant les rendements et les salaires des ouvriers (un salarié mieux payé travaillera mieux). Par ailleurs, la « standardisation » ou « fordisme » vient également renforcer l’efficacité de ce processus en développant l’idée du travail à la chaîne sur tapis roulant. Une modification des méthodes de travail que l’on constate parfaitement dans le film Les temps modernes (1936) de Charlie Chaplin.

Plus récemment, le développement des navires cargos et du fret maritime à bas coût permit de faire baisser drastiquement les coûts du transport ce qui a une influence directe sur les coûts de production et donc le prix final.

La mondialisation est donc à l’origine le fruit d’un processus long qui vise à une interconnexion du monde pour le bénéfice d’un consommateur plus libre et d’entreprises dont les rendements sont en constante croissance.

I.3/ L’expression concrète de la mondialisation :

Nous pouvons établir une forme plus concrète de la mondialisation par le biais des innovations. Pour se faire, nous pouvons prendre différents exemples comme l’arrivée de l’électricité en ville, du télégraphe avec la red line de l’empire britannique (télégraphe faisant le tour du monde) ou encore du développement du bateau à vapeur et des transatlantiques comme le Titanic ou le Normandie. Des évolutions multiples donc, qui courent du XXe siècle jusqu’à nos jours avec par exemple, l’arrivée du tracteur américain dans les campagnes françaises dans les années 1950, l’arrivée de l’ordinateur dans les années 1970 ou du smartphone au début du XXIe siècle.

Ainsi, l’ensemble de ces évolutions se sont faites progressivement et la mondialisation a joué un grand rôle dans la démocratisation d’objets auparavant inaccessibles mais aujourd’hui incontournables.

II/ La fin de la mondialisation ?

Pourtant, il se peut que cette mondialisation arrive à bout de souffle. En effet, la multiplication des réseaux d’échange, la perte de valeur intrinsèque des produits, l’explosion des déplacements et l’exploitation massive de ressources primaires viennent remettre en question cette vision libérale du monde dont la mondialisation est l’expression concrète.

I.1/ Les oppositions théoriques à la mondialisation de l’économie :

Effectivement, nous constatons en premier lieu les oppositions théoriques à l’économie libérale développée par Smith. Aujourd’hui, les modèles de sur-production et de sur-consommation viennent directement remettre en question le principe de la valeur sur le marché. Autrement dit, la spéculation à outrance, notamment boursière, peut, de manière exponentielle, créer des situations de bulle spéculative où la valeur de toute chose est dépréciée au profit d’un potentiel bénéfice. Cela peut conduire également à des situations de forte inflation ou déflation qui nuisent à l’équilibre du marché qui est alors déréglé. Chacune de ces situations est le résultat d’une production globale exacerbée, qui par la recherche de profits ou d’une amélioration de l’accessibilité des produits, remet en question les termes de l’échange (c’est à dire l’intérêt qu’un acheteur et qu’un vendeur peuvent tirer d’un échange sur le marché). Il y a donc un risque économique à cette démocratisation de la mondialisation.

I.2/ La mondialisation à l’épreuve des crises géopolitiques :

En outre il y a également les crises géopolitiques. Effectivement, des évènements externes, que l’on appelle en économies les causes exogènes, peuvent venir de manière inopinée, perturber voir interrompre ce processus continue de mondialisation. Des crises comme la guerre en Ukraine par exemple qui, lors de son déclenchement le 24 février 2022, développa des tensions économiques notamment autour de la production et de l’exportation de céréales vers certains pays africains. En effet, l’Ukraine et la Russie étant parmi les premiers exportateurs mondial de céréales, la guerre qui se déclencha mis un terme à l’équilibre du marché. De même, l’interruption involontaire du canal de Suez le 23 mars 2021 où transite près de 10 % du commerce mondial perturba fortement l’approvisionnement européen. Cet évènement montre un peu plus les limites d’une mondialisation qui semble alors inadaptée face à l’évolution potentielle de la géopolitique mondiale.

II.3/ Une disparité de l’accès à la mondialisation dans le monde :

En outre, nous pouvons également constater la différence de traitement d’un pays à l’autre dans la mondialisation. En effet, le processus de mondialisation a commencé à l’initiative des pays occidentaux qui en sont les premiers bénéficiaires. Aussi, d’autres pays et continents sont souvent mis à l’écart et ne parviennent pas à se développer. C’est notamment le cas de l’Afrique qui possède l’une des plus grandes ressources de métaux rares, indispensables à la fabrication d’outils électroniques et informatiques mais qui ne profitent pas de ses richesses en matières premières. Cela est principalement dû à des conflits régionaux qui mettent en péril le développement économique du continent mais également sa faible liaison avec les grandes voies de transit (mis à part l’Égypte). Son faible PIB (Produit Intérieur Brut) global montre également que le continent africain est clairement marginalisé dans une mondialisation qui évolue vers une exploitation accrue de métaux rares. Ainsi, même si d’autres pays auparavant peu développés comme la Chine, sont parvenus par des politiques économiques strictes et leur démographie, à devenir des « ateliers du monde » et à s’élever au rang de puissances mondiales, la mondialisation ne permet pas à certains pays (comme la République Démocratique du Congo) de sortir d’un état endémique de crise. La mondialisation étant avant tout le fruit d’une économie occidentale qui n’a pas encore réussi à s’implanter efficacement sur l’ensemble du globe (pour aller plus loin, voir l’ouvrage Globalization and its discontents, parue en 2002, où il critique la position du FMI (Fond Monétaire International) qui n’aurait pas permit aux pays les moins favorisés de se développer correctement en servant les intérêts de son principal « actionnaire »: les Etats-Unis)

II.4/ Le risque écologique de la mondialisation :

Enfin, nous retrouvons les risques écologiques en lien direct avec la massification globale de la production partout dans le monde. En effet, l’exploitation de ressources et l’accès à celles-ci est aujourd’hui nécessaire à la bonne santé économique de n’importe quel pays. Ainsi, avec la démocratisation de la voiture et des moyens de transport utilisant le pétrole (dont les effets insidieux sont principalement les gaz à effet de serre), la planète se réchauffe et occasionne depuis maintenant plusieurs années un dérèglement global du climat (voir les différents rapport du GIEC). Il y a donc de plus en plus de phénomènes climatiques aléatoires tel que des tempêtes, des sécheresses mais aussi la montée des eaux qui menace pour l’heure les populations en bord de mer et accentue l’érosion du littoral. Plus généralement, l’exploitation à outrance dans une logique productiviste épuise les ressources planétaires et dérègle le climat. Ce qui met alors d’autant plus en péril une mondialisation dont la faible résilience laisse entrevoir la fin plus ou moins abrupte de l’économie mondiale telle que nous la connaissons.

Conclusion

En définitive, la mondialisation n’est autre que la conséquence d’une révolution mondiale des manières de produire, de consommer et de communiquer d’un autre temps. Toujours d’actualité aujourd’hui, elle est néanmoins mise en péril par les changements d’un monde qui n’est plus en capacité d’avoir comme modèle de production et de consommation, la mondialisation. Cela nous laisse donc entrevoir la possibilité d’une transformation de l’économie mondiale et des échanges tels que nous les connaissons.

Sources :

bibliographie :

- Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776

- David Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817

- Joseph Stiglitz, Globalization and its discontents, 2002

sitographie :

- https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/07/29/le-navire-ever-given-qui-avait-bloque-le-canal-de-suez-est-arrive-a-rotterdam_6089916_3234.html

- https://www.lemonde.fr/international/article/2023/07/17/cereales-ukrainiennes-quelles-consequences-aura-la-suspension-de-l-accord-sur-les-exportations_6182372_3210.html

- https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec

Pour aller plus loin (voir ci-dessous): Nous vous invitons à lire l’ouvrage de François Lenglet, La fin de la mondialisation, parue en 2013, qui peut apporter un regard complémentaire à cet article et approfondir le sujet.

*Ceci correspond au second article de HISTORIZONS dont l’objectif d’information et d’anticipation ne relève en aucun cas d’une prise de position de la part de l’auteur qui se veut demeurer neutre en toutes circonstances.

Cet article est soumis aux droits d’auteur. Toute copie ou prise d’informations issue de cet article doit faire l’objet d’une demande directe à l’auteur/propriétaire dudit article.

Une publication de HISTORIZONS

Le blog HISTORIZONS accueille ce cinquième article sous la tutelle de son créateur, dont le pseudonyme est Scott*

date de parution : 22/08/2025

Avant-propos :

Avant toute chose, Il est nécessaire de préciser que cet article est à la fois un essai et un commentaire de texte visant à une meilleure compréhension à la fois de la série Andor mais aussi des liens établis avec la réalité.

Un manifeste écrit par un personnage fictif du nom de Karis Nemik, un rebelle de la première heure qui dénonça dans son manifeste les actions de l’Empire tout en appelant à la lutte. Cherchant à justifier les actions de la révolte, il livre ici un constat clair de la situation dans la galaxie et cherche à décrire les rouages qui mènent à une rébellion de grande ampleur. Écrivant ces lignes 5 ans avant la bataille de Yavin (l’univers Star Wars basant sa temporalité sur cette bataille qui fait office d’an 0) et s’inspirant de ses camarades rebelles, il meurt en défendant ses idéaux dans la saison 1 de la série Andor. Il laisse alors son manifeste selon son souhait, à Cassian Andor, principal protagoniste de la série qui incarne alors pleinement l’idéal rebelle.

source : série Andor, saison 1 diffusée en 2022

Aussi, avant de se lancer dans une analyse du texte, j’ai retranscris la version originale et traduite du manifeste, ici intitulé : Nemik’s manifesto.

« There will be times when the struggle seems impossible. I know this already. Alone, unsure, dwarfed by the scale of the enemy.

Remember this, Freedom is a pure idea. It occurs spontaneously and without instruction. Random acts of insurrection are occurring constantly throughout the galaxy. There are whole armies, battalions that have no idea that they’ve already enlisted in the cause.

Remember that the frontier of the Rebellion is everywhere. And even the smallest act of insurrection pushes our lines forward.

And remember this: the Imperial need for control is so desperate because it is so unnatural. Tyranny requires constant effort. It breaks, it leaks. Authority is brittle. Oppression is the mask of fear.

Remember that. And know this, the day will come when all these skirmishes and battles, these moments of defiance will have flooded the banks of the Empires’s authority and then there will be one too many. One single thing will break the siege.

Remember this: Try. »

Credit : série Andor, retranscrit par le site : https://nemiksmanifesto.wordpress.com

Traduction :

« Il y aura des moments où la lutte semblera impossible. Je le sais déjà. Seul, incertain, écrasé par l’ampleur de l’ennemi.

Rappelez-vous ceci : la liberté est une idée pure. Elle se produit spontanément et sans instruction. Des actes d’insurrection aléatoires se produisent constamment dans la galaxie. Il y a des armées entières, des bataillons qui n’ont aucune idée qu’ils sont déjà enrôlés dans la cause.

N’oubliez pas que la frontière de la Rébellion est partout. Et le moindre acte d’insurrection fait avancer nos lignes.

Et souvenez-vous de ceci : le besoin impérial de contrôle est si désespéré parce qu’il est si peu naturel. La tyrannie exige un effort constant. Elle se brise, elle fuit. L’autorité est fragile. L’oppression est le masque de la peur.

Ne l’oubliez pas. Et sachez qu’un jour viendra où toutes ces escarmouches et ces batailles, ces moments de défi auront inondé les rives de l’autorité des Empires et alors il y en aura un de trop. Une seule chose brisera le siège.

Souvenez-vous de cela : Essayez. »

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Réflexion sur le manifeste :

Ce manifeste n’est pas une simple ligne de dialogue ou un élément additionnel de la série Andor mais bien le cadre politique et moral qui guide le visionnage du téléspectateur. Quels que soient les évènements qu’elle propose, quelle que soit la situation des protagonistes ou notre sentiment quant au déroulé de l’action, tout est indirectement relié à ce manifeste. Ces quelques lignes sont alors directement prononcées par Nemik à l’épisode 4 de la saison 1 et en disent déjà long sur l’ambition de la série et le sens qu’elle donne à son synopsis. Plus simplement, ce manifeste est le socle sur lequel l’ensemble de l’œuvre se base. Il explique la manière avec laquelle le principe de rébellion émerge. En effet, c’est à la fois un désir de liberté, une volonté de se soustraire au contrôle impérial qu’il présente comme « contre nature » mais aussi un sentiment d’injustice après la longue et difficile guerre des clones qui ravagea la galaxie avant l’avènement de l’Empire. En d’autre terme, il n’y a plus d’ennemis dans la galaxie, plus d’opposition entre faction dissidente, plus de jeux politiques. Le Sénat étant devenu un outil de façade utilisé par le pouvoir impérial à son bon vouloir. De plus, après la crise séparatiste et la chute de la République, les cadres institutionnels ont entièrement volé en éclats ce qui laisse un vide dangereux dans l’organisation de la galaxie. Après des années de guerre et face au danger de désordre, la proposition impériale n’a eu aucun mal à se mettre en place et fut même désirée par une partie des peuples qui composent la galaxie Star Wars. Un nouvel ordre qu’il convient alors d’entretenir à grand frais dans cette peur constante d’un retour du désordre. C’est dans ce cadre que Nemik s’interroge : pourquoi maintenir une marine et une armée impériale immense, créer de nouveaux soldats : les stormtroopers (les soldats de la tempête) pour remplacer les clones et construire de nouveaux et très nombreux vaisseaux de guerre ? Et ce alors que la paix invite plus à une démilitarisation massive de la société ?

Profitant de cet état de fait pour le moins contradictoire, il oppose alors deux notions : celle de liberté qu’il juge « naturelle », c’est-à-dire issu de lois inamovibles, inchangeables et qui nous définit en tant qu’être vivant; à celle de contrôle qu’il juge « contre-nature » et donc artificielle. Un contrôle qui ne va pas de soi et ne nous définit pas. Or cette liberté que l’on rechercherait à tout prix et liée à trois dimensions en philosophie : la liberté d’action, la liberté dans le sens de maîtrise de soi et enfin le plus important, le libre-arbitre (soit la liberté de choisir sans être influencé). Ici, Nemik fait appel à la liberté d’action et au libre-arbitre pour écrire son manifeste. Pour lui, ces deux notions sont inaliénables et conditionnent nos choix et notre manière d’être. C’est ainsi que la rébellion fait constamment appel à ces deux notions de liberté, qui s’opposent en tout au contrôle que l’Empire cherche à imposer. Un état de fait, qui fait fortement penser à l’œuvre de Georges Orwell 1984 (parue 1949), où le protagoniste principal, par la redécouverte de l’amour, trouve le moyen de découvrir le sentiment de liberté tout en s’opposant de fait au régime en place. Par ailleurs, le contrôle nécessite un effort constant par son aspect « contre-nature » mais est impossible à tenir en toutes circonstances. Des failles apparaissent alors qu’il convient d’exploiter : « Elle se brise, elle fuit. L’autorité est fragile ». Ce fut par exemple le cas de Paris en 1944 qui se libéra presque toute seule du joug allemand avant l’arrivée des alliés depuis la Normandie, le dispositif allemand étant largement fissuré depuis le débarquement.

En outre, Nemik se pose ici en objecteur de conscience plus qu’en réel combattant au sens militaire du terme. Il combat avec des mots la doctrine impériale et en expose les limites. En effet, montrer les limites d’un système étant un des meilleurs moyens de le faire tomber. C’est dans ce cadre pour le moins philosophique qu’il insiste sur la présence de « bataillons » qui n’auraient pas conscience d’être dans l’opposition à l’Empire. Une ligne qui permet alors au lecteur de se sentir moins seul dans sa lutte personnelle contre l’Empire. Une forme de combat naturel s’engage alors, où tous sont concernés, tous sont responsables et où la ligne entre un état d’« attentiste » et un état d’« activiste » est faible, mais cependant difficile à franchir. Effectivement, la rébellion a mis du temps à se mettre en place, car peu sont en réalité prêts à franchir le pas et à prendre le moindre risque contre un Empire clairement présenté comme un mastodonte : « écrasé par l’ampleur de l’ennemi ». Pour autant, le mouvement rebelle est inexorable selon Nemik, chaque acte de révolte étant un moyen de faire progresser ce qui est régulièrement appelé « la cause » tout au long de la série. Une cause qui est partout, dans la lutte armée comme dans le moindre désaccord. Aujourd’hui, on constate des caractéristiques similaires dans certaines dictatures comme la Russie où les actes d’insurrection et de fuite ont augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Chaque petit geste étant un moyen de faire progresser une courbe fictive que nous appellerons « liberté » et qui est destinée à devenir exponentielle : « N’oubliez pas que la frontière de la Rébellion est partout. Et le moindre acte d’insurrection fait avancer nos lignes. ». Aussi, la chute de l’empire comme de tout régime autoritaire puis dictatorial est inévitable. Quel que soit le temps que cela prend et quelle que soit la manière dont cela se produit, il est presque écrit, comme une finalité inéluctable, que l’empire tomberait. Pour ainsi dire, de nombreux régimes autoritaires ont déjà sombré que cela soit les dictatures du XXe siècle (Allemagne nazie et Italie fasciste) ou encore les empires du XIXe (empire ottoman, austro-hongrois, allemands) et ce par la force des armes ou par le peuple lui-même.

Aussi, le manifeste est construit de sorte à inviter le lecteur au combat, direct ou indirect. Il aspire à la lutte armée ou aux petits actes d’insurrection. En effet, le dernier mot et une invitation à l’action : « Essayez » ou « Try » en anglais.

En somme, les actions autoritaires de l’Empire sont clairement à la source d’actes de révoltes de plus en plus soutenus partout dans la galaxie. Pour les rebelles dans Star Wars, ce fut probablement le génocide perpétré par l’Empire sur la planète Ghorman et son projet d’étoile de la mort, qui furent l’étincelle mettant le feu à la poudre de la rébellion. Récemment, c’est par exemple ce qui s’est produit en 2014 avec l’Euromaïdan ou les ukrainiens, dénonçant à l’origine l’arrêt de l’accord d’association avec l’Union européenne, ont peu à peu basculé dans une opposition directe au pouvoir en place à la solde de Moscou. Cela amena à un changement drastique puis, plus tard, à la guerre imposée par la Russie. L’Euromaïdan fut « l’évènement » qui permit au peuple ukrainien de mettre fin au « siège » de l’emprise soviétique puis russe dont ils étaient prisonniers.

sources :

- La série Andor, saison 1 et 2 diffusée du Disney+

- https://nemiksmanifesto.wordpress.com

- Voir également différents ouvrages de philosophie pour approfondir votre connaissance de la notion de liberté. Par exemple, de nombreuses réflexions ont été menées par des philosophes comme Henri Bergson, Jacques Ellul, Jean-Paul Sartre mais aussi Emmanuel Kant avec son ouvrage : Critique de la raison pure, 1781

*Ceci correspond au cinquième article de HISTORIZONS dont l’objectif d’information et d’anticipation ne relève en aucun cas d’une prise de position de la part de l’auteur qui se veut demeurer neutre en toutes circonstances.

Cet article est soumis aux droits d’auteur. Toute copie ou prise d’informations issue de cet article doit faire l’objet d’une demande directe à l’auteur/propriétaire dudit article.

Flash Cartes

Un nouveau concept qui traite d’histoire, de géopolitique, de science-fiction et d’actualité visant à une réflexion efficace.

Carte 1 : Clausewitz

Carte 2 : Palpatine

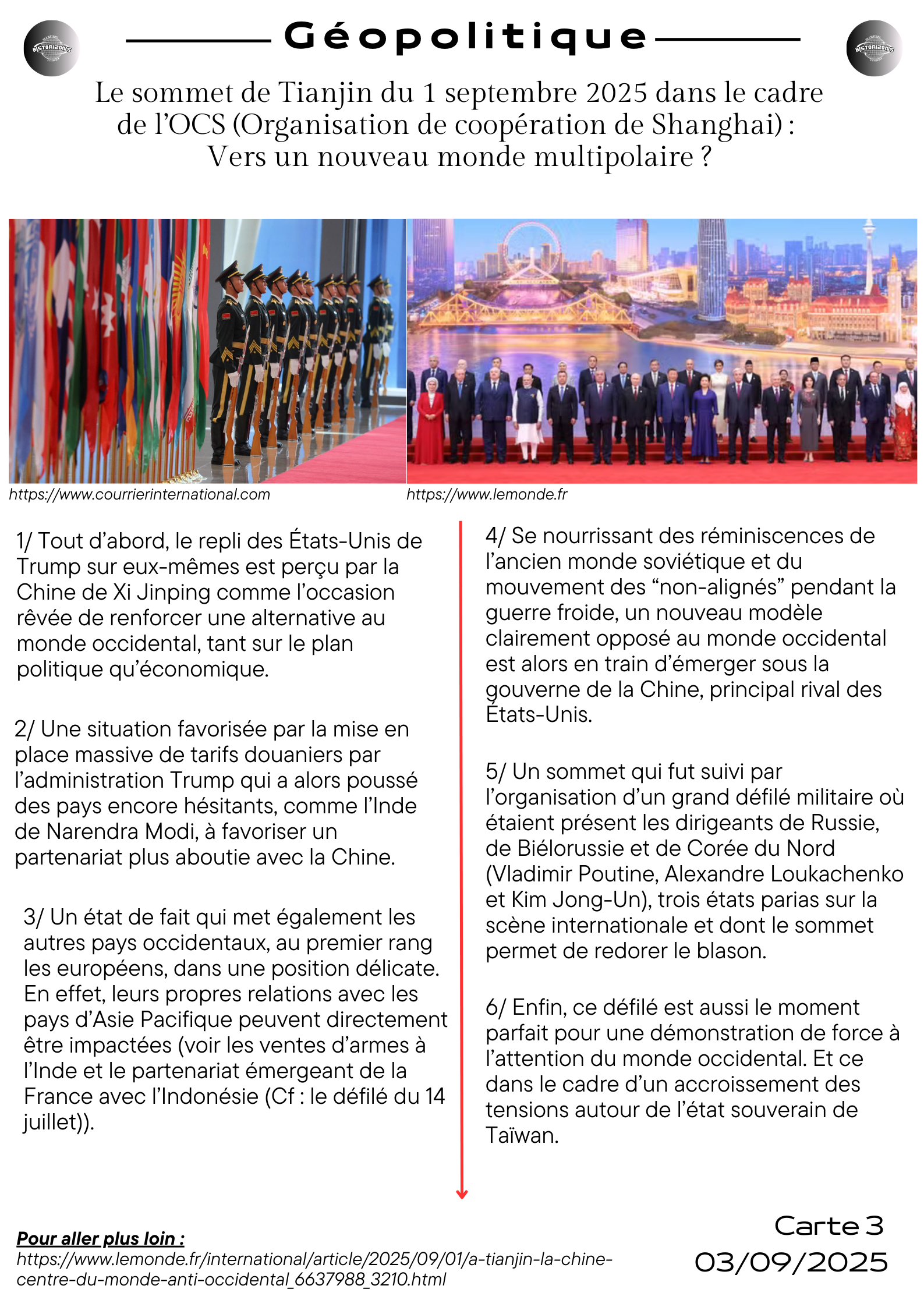

Carte 3 : sommet de Tianjin

Carte 4 : TBA

Les éléments clés du blog

des articles

Ce blog est, pour le moment, composé d’articles et de « flash cartes ».

un blog dédié

Ce blog est uniquement destiné à des sujets lié aux relations internationales, à la géopolitique etc…

un intérêt international

Que cela soit la France, l’Ukraine ou le reste du monde, ce blog est résolument ouvert aux sujets internationaux.

Qualité

Ce blog s’attache à proposer des contenus de qualité.

Objectivité

Même si la neutralité est difficile à atteindre, l’objectivité et l’impartialité sont ici de mise.

Réflexion

Ce blog vise à une réflexion aboutie sur l’ensemble des sujets abordés.

Des questions ou idées?

Pour le moment, les moyens de communications avec le créateur ne sont pas implémentés.

Partenaires

Me contacter

Pour le moment, les moyens de communications avec le créateur ne sont pas implémentés.

Phone